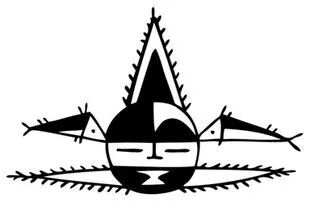

一、夏图腾或图文夏就是“人面鱼纹图”

我以前在《夏图腾——半坡“人面鱼纹图”解析》一文中就提出过,夏图腾或图文“夏”就是“人面鱼纹图”。

“夏”并不是因为有夏朝而产生“夏”。夏朝之“夏”来自“夏图腾”,原始的“夏图腾”实际上就是一个图文——人面鱼纹图。

我们可以从另一个角度去理解“夏”的来历。这个对比的角度就是“汉”。我们从华夏族演变成汉族,并不是因为汉朝我们才自称汉族。在汉朝建立前,“汉”这个概念早就存在,比如“汉水”,比如“星汉”。刘邦被项羽封为“汉王”,以汉中和巴蜀之地为封国,这是“汉”作为一个政权的称号的起始。刘邦战胜项羽,统一中国,建立了一个新朝代,称号为“汉”,这就是汉朝。

那么,“汉”对于汉朝来讲,是汉朝使用了“汉”作为称号,并不是汉朝创造了“汉”。同样的道理,“夏”作为图腾,早在距今6800年以前就存在了,并不是因为夏朝而创造了“夏”。实际上,在《史记》中,对夏朝的记载是:国号曰(yue)夏后。所以夏朝是夏后称号的简略。

上古中国人多数时候是自称“华夏”,也简称“华”或“夏”,并不是单独的一个“夏”称号。如果机械地理解“夏”来自夏朝,那么“华”来自哪里呢?我们难道要去创造一个比夏朝还早的“华朝”吗?这个道理以前也说过多次了,专门写过一篇文章叫做《我们为什么称华夏——华夏来历详考》说明。

汉朝之后,华夏的概念还在继续用,如“五胡乱华”。到唐代,《资治通鉴》记载唐太宗在处理周边民族关系时讲过的一段话:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”【《资治通鉴》卷一百九十八,唐纪十四,太宗贞观二十一年】。汉被凸显出来,是在元代。元末有诗说“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”,胡与汉对称,实际记录的是华夏族悲惨的演变历史。

图文夏原图“人面鱼纹图”

我以前就说过,“华”和“夏”都是上古图腾。

华者火也,华者火日也,华者太阳也。就是说,华崇拜起源自火,由火崇拜演化成火日一体崇拜,再把火崇拜分离出来升华成太阳崇拜。实际上上古中国的西北和北方,火崇拜一直存在,炎帝族群和北狄族群就是原始的火崇拜族群;南方和东方,就是升华后的太阳崇拜。这就是上古中国族群在华崇拜上的分化和分离。

“夏”图腾起源于生殖崇拜,转化成先祖崇拜,体现在对先祖的祭祀中。夏图腾实际就是一副生殖图,也是一副祭祀图。在上古中国,“夏”与“尸”是由“尼”分化而来的不同概念,“尼”是祭祖活动中代替先祖接受祭祀的人,这个人也被称作“尸”。秦岭以北在祭祀先祖时用“夏”,秦岭以南用“尸”。在“夏”和“尸”的不同祭祀仪式下,上古中国人又分化成古夏人和古尸人。这个“尸”后来演变成了“夷”。这就是上古中国存在的古夏人和古夷人概念的来历。从起源上归纳,古夏人、古夷人实际是同一个族群,我称之为“华尼人”。这些我也成系列地讲过了。实际上很好区别,在祭祀变得很残酷的时候,祭祀时用“头”的族群的族源肯定是古夏人;祭祀时用全“尸”的族群的族源肯定是古夷人。不论是人祭还是牲畜祭。

所以说“夏者头也”,“夷者尸也”。夏和夷不是种族概念,而是人群划分。

【在我解释“夏”的时候,就有人留言,说“汗即夏,音汗。可汗即夏王”“尼即夷,夷语残留在中国各地方言中。夏从下往上读为可巴。苦、柯、可、汗都是夏音”】,我回复“根据你的逻辑,汉就是夏”,这个人没有回答我。他们骨子里,就是要让历史上的边缘族群从文化上占有“夏”,但绝不许汉族是“夏”。因为有些人要搞的是“夏是夷狄变的”!

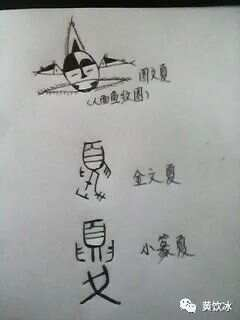

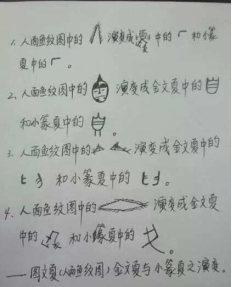

二、夏从图腾到文字的变异

对于夏从图文夏到文字夏的演变过程,我以前做了两幅图来说明。指出了图文夏、金文夏和篆文夏的演变关系。在做这两幅图的时候,我还没有搞清楚甲骨文夏是什么。

图文夏、金文夏、小篆夏对比图

图文夏、金文夏、小篆夏之演变关系说明

夏图腾或图文“夏”的构图原则是:由“人头”+“耳双鱼(羊角)”+“女阴”组成组合图文。图文夏的构图原则在图文夏到文字夏的演变过程中,是一直坚守下来的。这是认识“夏”的密钥。

在男权时代,夏图腾或图文“夏”的主体部分“人头(人面)”始终没变;下部变成了人的下半部分的腿和足,有时候人的腿和足被隐去没有;“耳双鱼(羊角)”有更多的变异,如“耳双牛角”、“耳双蛇”、“耳双鹰(鸟)”等,都是“耳双鱼”的变异。

也就是说,在图腾时代或图文时代,所谓的“夏”,其构图的中心要素永远是“人头(人面)”。如果是“兽头(兽面)”,就不是夏图腾。所以夏图腾的传播是非常广的,从中国中部、西部到西域以至于中亚、西亚和环地中海地区,上古图腾都可以归纳入“夏图腾”。这个区域的原居民就是古夏人。

由于最早的夏图腾是“人面鱼纹图”,所以古夏人的起源地在中国的秦岭以北的关中地区。中国上古的古夏人,没有受到生活于欧亚北部大草原的古安人(我命名是华尼安人,西方命名为雅利安人)南下的侵扰,保持了上古中国人的特色。而中亚、西亚以至于环地中海的古夏人,被古安人侵扰,演变成现在的混血样子。所以西方所谓的印欧人,实际是上古的古夏人与古安人混血的产物。从血统上讲,斯拉夫人是古安人的后裔,因为斯拉夫人与古夏人混血的程度较低。北欧、西欧人种,又是古安人男系与欧洲本土人种混血而成。欧洲本土人种当然是尼安德特人的后裔。这些我在《说出西方学者不愿说出的秘密,文明的本源在中华》(西方人的来源)等文中进行过论述。

金文夏

和篆文夏的造字根据同样是表现祭祀,造字根据来自图文夏的构图原则。在金文“夏”和篆文“夏”中,“耳双鱼”变成了“耳双手”,表达祭祀时用双手“奉献祭品”的意思。最后把“耳双手”也去掉,成了现代的“夏”字。

金文夏“”和篆文夏“”都是以“人头”为中心加其他部件组合而成。

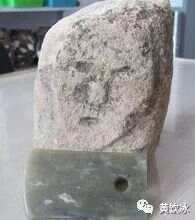

三、图文夏到文字夏演变过程中被忽视的一个历程:夏图腾被简化成了人头偶像

为什么我们不清楚夏在甲骨文中的形态呢?也就是说为什么我们不认识甲骨文“夏”呢?因为夏图腾或图文夏有一个过程被忽视了。这个过程就是在一个时期,夏图腾被偶像化,被雕琢成了玉人头或石人头,甚至直接以人头出现在我们面前。

石家河文化的玉人头“夏”

上图就是石家河文化的玉人头。这个玉人头文化,体现的就是“夏”中间的一个演变过程,就是古夏人在夏代建立前就把“夏”图腾简化成了“人头”。

在考古中,如石家河时期的玉人头像、石峁古城展现的“人头”和“石人头”,以前没有进行深刻的解读。这些玉制、石制或者真人头,就是实物展现出来的“夏图腾”,实际上也是夏的图文。

这就是上古存在的一个偶像表达文字的时代,红山文化就是这样,很多标的物(氏族的图腾)被雕塑成玉偶像,如玉蛇、玉鸟、玉龟、玉人、玉鹰等,一个玉像就是一个“文”,石家河文化也是这样,石峁文化也是这样。

石峁古城之石人头“夏”

石峁真人头夏

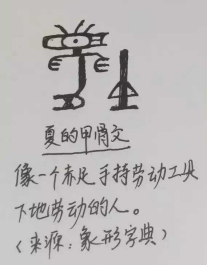

四、夏在甲骨文中就是“人头”,即“

”,

的甲骨文就是夏的甲骨文

古夏人把夏图腾简化成了“人头”的风俗,反映在商代的甲骨文中,“人头”实际就是“夏”;为什么呢?从上古直到战国时期,人头使用文字“

”表达,因为没有造出“头”这个字,“

”就是文字化的“人面(人头)”。那么在甲骨文中,“人头(人面)”就是“頁”,找到“

”的甲骨文,就是找到了“夏”的甲骨文,因为夏简化成了“

”。在理论上讲,“

”是“夏”的本字,“夏”即是“

”,“

”即是“夏”。

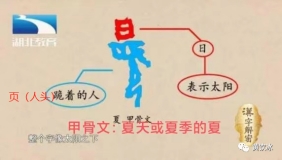

頁(头)的甲骨文

,简单一句话:在甲骨文中,“

”就是“頁”,“頁”的甲骨文就是“

”的甲骨文。在甲骨文中,“頁”的甲骨文是“”。“

”的甲骨文既是頁“”本身,也是“

”的甲骨文,就是“

”,这就是“人头”。这就是我的理论“夏者头也”,与我的“华者火也、火日也、太阳也”理论构成我的新华夏起源理论的基石。

五、“

”在甲骨文中也存在多种形态,但本字是“

”,结合夏人在商代的统治下演变成了被统治氏族,是生产者,在“日”下劳动的“”,手持工具的“”,都可以解释成“

”。“夏”在甲骨文中是以一种异化的形态存在,但根本点就是“

”,“”即“

”。

扩展理解,就是在甲骨文中,就是甲骨文夏;处于殷商统治下的夏后氏族,再不是王族和贵族,降格为皂隶,成为下民,承担多种劳役,那么甲骨文中很多与“”为中心组成的文字,都可以看成是殷商统治下的夏氏族人,不过要解释称“从事某某工作的夏氏族人”。

如:我支持这个字是甲骨文中与“

”有关的文字,是“操戈的夏人”:

甲骨文字典解释为夏,这个字实际是戛jiá,操戈的夏人。(黄饮冰制作)

为什么呢?因为夏人的政权被殷商推翻。在殷商统治时期,处于殷商统治下的夏人就变成了劳动者了,是个被殷商贵族看不起的族群。这个甲骨文,很符合夏人的历史地位的变化,其造字结构也是保持了“人头”+“双手”的造型,头上梳起三股辫子、一颗大脑袋、两只手拿着劳动工具,身体瘦弱得像根棍子,两腿上还带着枷锁,不是奴隶是什么?我支持这个字是烈日下劳作的夏人,引申作夏季或夏天的夏:

殷商统治下的夏人:烈日下劳作的夏人。也就是夏天或夏季的夏

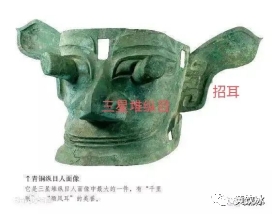

殷商统治下还有另外一批人,他们也保持明显的人头崇拜,他们是三星堆人。以下就是非常著名的三星堆青铜人头像,它其实就是“夏”:

三星堆青铜人头像

六、当然,在研究“夏”的时候,还要注意古夏人和建立夏朝的夏后氏之间的关系以及失去统治地位之后夏后氏族人的变化,夏后氏自己历史的变化对“夏”这个“文”的造型也有直接的影响。

夏朝为夏后氏建立。夏后氏原本的职责是“奉守夏图腾的祭祀”,即夏司。夏后氏的父氏族是鲧氏族,子氏族是禹氏族。夏后氏之“夏”继承自古夏人的夏图腾,在我认为的夏启之都的石峁古城,夏图腾就简化成了明了的“人头”了。

夏后氏失去中国的统治地位后,其人民分成三部分,一部分去了草原,匈奴是其后裔;一部分南归,分布在江汉和四川;一部分留在中原,成为殷商贵族的生产奴隶。

夏王室可能是回到了四川,因为大禹本来就是四川人。我以前说过,蜀和禹实际是一个东西,即在川是蜀,出川成禹。这与川人“出夔门者成龙”的典故是一个意思,禹就是出川之龙。不出川就是虫,即蛇,玩蛇之辈。大禹之后裔回归四川,就回归了蜀的本性,所以对于回归四川的这一支大禹后裔来讲,

当然蜀是后夏。所以蜀文化是夏文化的继续。

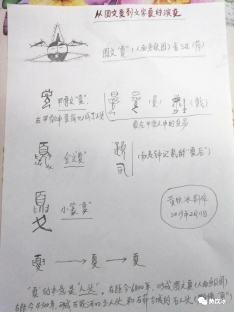

七、图文夏到文字夏的演变总结

从图文夏到文字夏的演变

“夏”的本意是“人头”,古音是sa(萨),祖灵的代称。在上古中国,“夏”是一种古老的崇拜,起源于“生殖”崇拜,定格为“先祖”崇拜。在祭祖时,祭祀者会呼唤“脑壳”们回来吃饭、喝酒、接钱去用。这里的“脑壳”,就是“头”,借指祖灵。

到距今4300年,石家河文化形成玉人头,石峁古城形成了石人头,玉人头和石人头,就是雕像“夏”。在甲骨文中,承接石家河和石峁风俗,“夏”就是或者简化成了“人头”。即甲骨文“頁”就是甲骨文“夏”。

黄饮冰2019年2月12日星期二(本文是根据《夏没有甲骨文是当今最无知最幼稚的造说》一文改写而成。