法常,号牧溪,蜀(今四川)人,南宋时期画家,生卒年不详,其艺术活动主要约在13世纪60-80年代之际。 薜居下(乾德初兵部侍郎)之后,宣和间在长沙出家,南宋理宗、度宗时为临安(今杭州)长庆寺僧,与日僧圆尔辨圆(1202-1280)同为径山无准禅师(1178-1249)之法嗣。性英爽,嗜酒。正义爱国,敢于语伤奸相贾似道,遭追捕后,避祸于绍兴丘氏家。至元朝,在天台山万年寺圆寂。

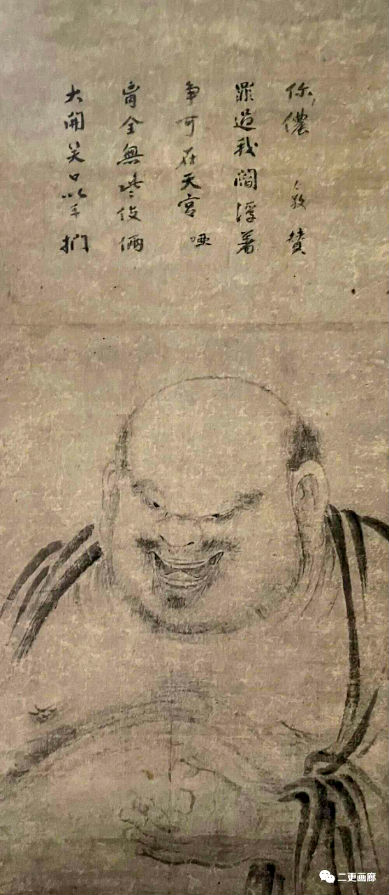

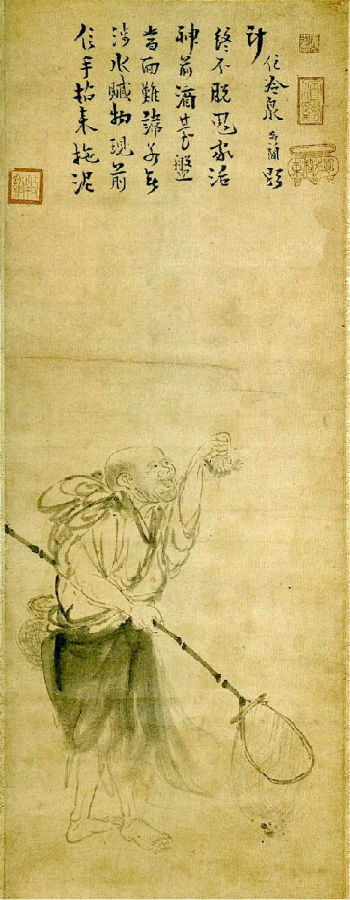

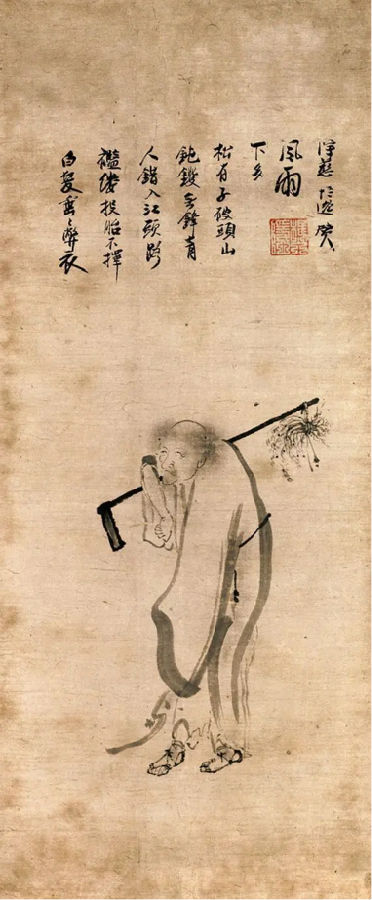

法常既是位佛教阐扬者,又是位天才画家。工山水、佛像、人物、龙虎、猿鹤、禽鸟、树石、芦雁等,皆能随笔写成,极有生决心书,墨法蕴藉,幽淡含蓄,形简神完,回味无穷。他继承发扬了石恪、梁楷之水墨简笔法,对沈周、徐渭、八大、"扬州八怪"等均有影响。虽在生时受冷遇,却开后世文士禅僧墨戏之先河,并对日本水墨画之发展产生巨大影响,被誉为"日本画道之大恩人"。

创作风格

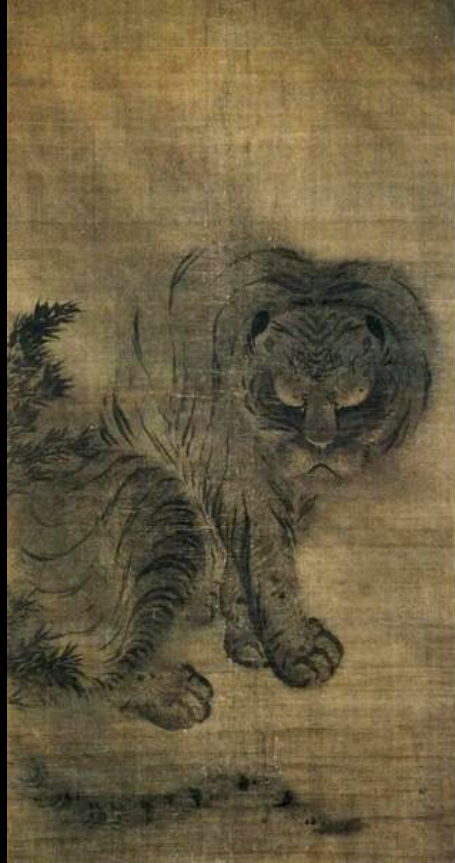

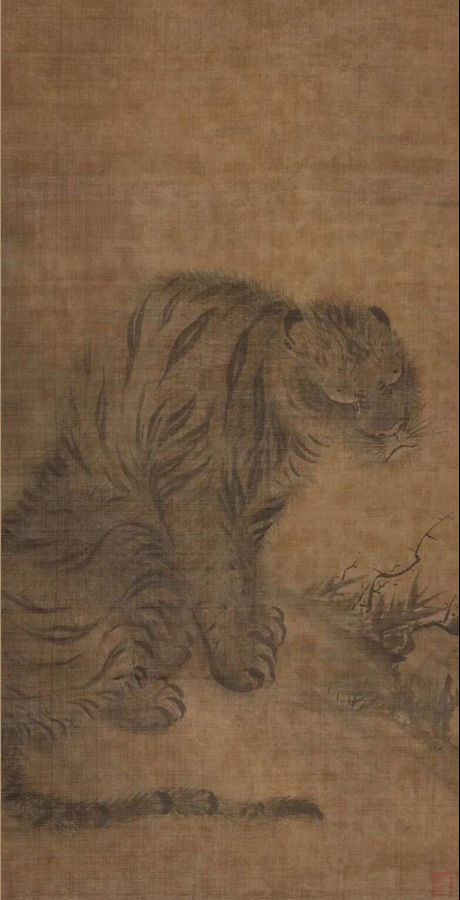

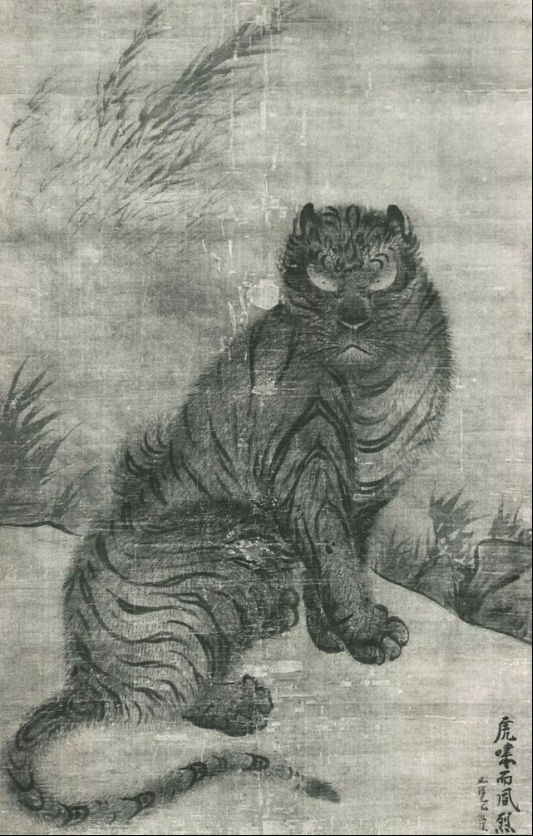

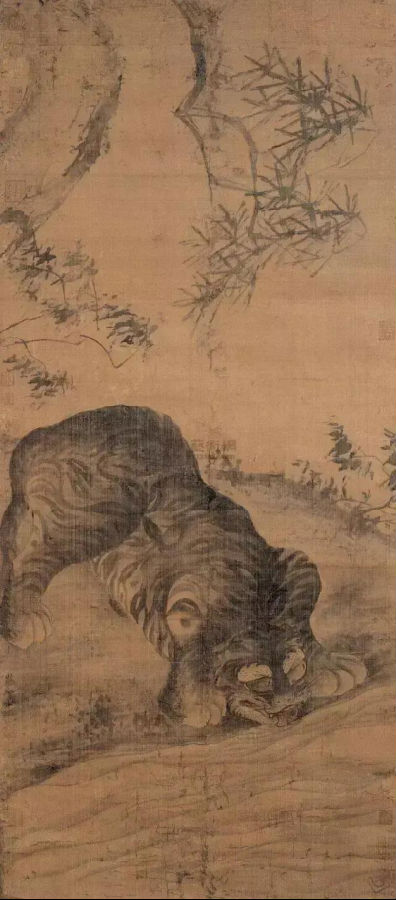

人称他多用蔗渣、草结蘸水墨,随意点染,意思简当,不费妆缀。但元代也有人认为他的画粗恶无古法,诚非雅现。其画于秀逸清冷中透出禅意,部分作品流传到日本,对日本绘画影响很大 。传世作品有《观音、猿、鹤》三联幅,《龙、虎》对幅,现均藏日本京都大德寺;《潇湘八景》中四景图系日本足利义满(1358-1408)旧藏;《写生蔬果图》卷藏故宫博物院;《花果翎毛图》卷藏台北故宫博物院。

生平考证

画家法常的生平行状,在历代著录文献中有多种说法,尤其是他的俗姓、里籍、禀性、事迹、生卒年岁等,更是众说纷纭。

元庄肃《画继补遗》云:"僧法常,自号牧溪。善作龙虎、人物、芦雁、杂画,枯淡山野,诚非雅玩,仅可供僧房道舍,以助清幽耳"。

元吴太素《松斋梅谱》云:"僧法常,蜀人,号牧溪。喜画龙虎、猿、鹤、禽鸟、山水、树石、人物,不曾设色,多用蔗查□结,又皆随笔点墨而成,意思简当,不费妆缀。松竹梅兰,不具形似,荷芦写(此处疑有脱漏)俱有高致。一日造语伤贾似道,广捕而避罪于越丘家,所作甚多。惟三□帐为之绝品。后世变事释,圆寂于至元(1270-1294年)间。江南

清彭蕴灿《历代画史汇传》卷六"释氏门"法常名下加入了:"性英爽,酷嗜酒,寒暑风雨常醉,醉即熟,觉即朗吟。"

近人孙濌公《中国画家人名大辞典》云:"法常僧,开封人,俗姓薛氏,号牧溪。天台山万年寺僧。……"

日本近人金原省吾《支那绘画史》则说法常:"俗姓李氏,长庆寺僧,五十岁后闲居寺门外。理宗嘉熙三年(1269年)卒,年六十三岁。"金原省吾又以为法常是一个役僧(执役做工的僧人)。他的师父名无准禅师,无准还有一个日本徒弟叫圣一的(日本称之为国师),在理宗淳佑元年(1241年)还国。现存日本的牧溪画,可能是圣一带去的。

人物传记

近年来,徐邦达先生、宗典先生都曾对法常生平传记作过考订。如徐先生认为《历代画史汇传》中关于法常的事迹,系据陶谷《清异录》,陶为五代宋初人,哪能为活动于宋末元初的画僧法常作传?即使根据宋陈振孙《直斋书录解题》、清《四库提要》中所说的此书是晚宋人编辑而假托之陶氏之名以传的,似乎也还来不及为法常作传。且《清异录》所载法常为"河阳(今河南开封一带)人",与画僧法常显然是异代同名人。《中国画家大辞典》称法常为"开封人,俗姓薛氏","天台山万年寺僧",可能系据近人陈垣所辑《释氏疑年录》所载嘉兴报恩(寺)法常,亦与画僧法常无关。徐先生还认为金原省吾《支那绘画史》所载法常据云"卒于理宗嘉熙二年(1238)",比现在收藏在日本的法常《虎》轴自识"咸淳己巳(五年,1269)牧溪"要早得多。又以上俗家姓薛、姓李的法常,都没有提到牧溪之号。所以《历代画史汇传》、《中国画家人名大辞典》、《支那绘画史》三书中所涉及的僧法常,其中事迹除引自《图绘宝鉴》的文句可用外,其他部分都应排除掉,才不至于把好几个同名的僧人的传记合之为一了。徐建融先生最近在《法常禅画艺术》一书中,根据中国文献记载中的法常和日本研究中的法常资料进行排比、梳理和考订,给法常牧溪立传:僧法常,号牧溪,俗姓李,蜀人。生于南宋宁宗开禧三年(1207年),年轻时曾中举人。

法常绘事,受同乡前辈文人画家文同的影响。绍定四年(1231年)蒙古军由陕西破蜀北,四川震动,他随难民由长江到杭州,并与马臻等世家弟子相交游。后因不满朝廷政治的腐败而出家为僧,从师径山寺住持无准师范佛鉴禅师。在这期间,法常受禅林艺风的薰陶而作《禅机散圣图》,曾得到殷济川的指授。端平二年(1235年),日僧圣一来华从无准学习佛法,与法常为同门师弟兄。淳佑元年(1241年)圣一归国时,法常以《观音》、《松猿》、《竹鹤》三轴赠别(此三轴现还完好地保存在日本京都大德寺内),在日本画坛赢得极高评价。由于日本方面的努力,加上国内对法常绘画的贬斥,因此,法常的作品大都流到日本。宝佑四年(1256年)五十岁以后,法常住持西湖边的六通寺,目睹权臣误国、世事日非,于咸淳五年(1269年)挺身而出,斥责贾似道。事后遭到追捕,隐姓埋名于"越丘氏家";而禅林艺坛,从此传遍了他的死讯。直到德佑元年(1275年)贾似道败绩,法常才重新露面,这时已是将近七十岁的高龄了。至元二十八年(1291年),法常与世长辞,享寿八十五岁,遗像在杭州长相寺中。

法常死后,日本禅僧还纷纷慕名而来,瞻仰他的法像,传承他的画艺。其中最有名的便是默庵灵渊和可翁。传到日本的法常画迹,有相当一部分赝品可能出于默庵和可翁之手。

诺贝尔文学奖获得者川端康成于1970年6月16日在台北市亚洲作家会议上发表了题为《源氏物语与芭蕉》的演讲,满怀深情地谈到了牧溪:“牧溪是中国早期的禅僧,在中国并未受到重视。似乎是由于他的画多少有一些粗糙,在中国的绘画史上几乎不受尊重。而在日本却受到极大的尊重。中国画论并不怎么推崇牧溪,这种观点当然也随着牧溪的作品一同来到了日本。虽然这样的画论进入了日本,但是日本仍然把牧溪视为最高。由此可以窥见中国与日本不同之一斑。”

日本人把牧溪称为“日本画道的大恩人。”

相较于陈容,牧溪身为画僧,其绘画作品多融入禅宗哲理,似乎将永恒定格于画面,动与静、变与不变之间循环往复。然而,文人对牧溪的画作并不热衷,原因在于其刻意消除情感、情节以及墨趣的表现。

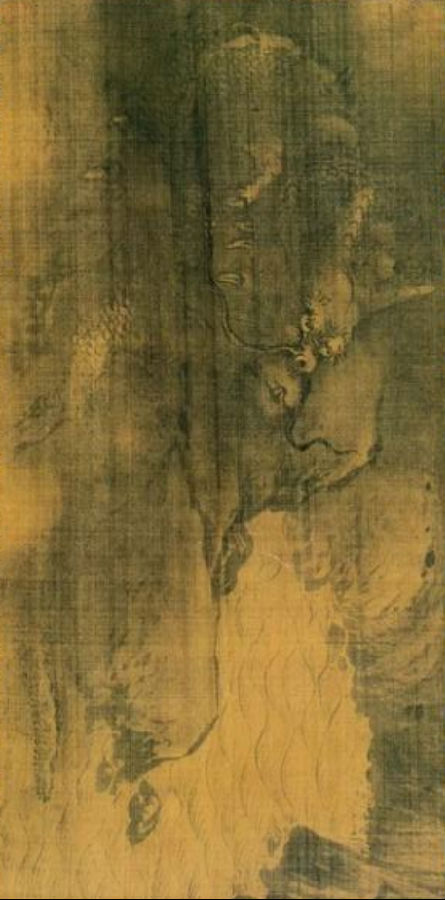

在牧溪的作品中,龙的形象总是低垂着头,仿佛沉浸在深思之中。以《龙虎图》为例,画面中的龙低头弓背,龙身蜿蜒曲折,龙尾则隐藏在云雾水波之中。尽管波涛汹涌,但龙的静态力量将动态的浪花压制,使画面呈现出一种永恒的宁静。